一生涯のお口の健康を左右する大切な時期です

一生涯健康なお口を保つためには、子供のころからの予防習慣が欠かせません。

お口のメインテナンスは一生涯続けていく必要があるため、「歯医者嫌い」にならないように

お子様のペースに合わせて治療を行なうようにしています。

まずは、歯医者さんをすきになってもらい、そこから歯のことを知っていただくようにしています。

決して、無理に治療を行なうことはございません。

お子様の歯医者デビューは、

野瀬国際デンタルクリニック Nose International Dental Clinicにお任せください。

こんなお悩み、ございませんか?

- 子供のむし歯が気になる

- 子供に歯医者さんが嫌いにならないでほしい

- しっかりと親にも説明してくれる歯科医院を選びたい

乳歯について

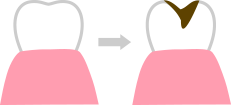

- 「乳歯はいずれ生え変わるから、むし歯になっても放っておけば大丈夫」そんなふうに思っている方も多いかと思いますが、これは大きな間違いです。

乳歯は、永久歯が正しい位置に萌えるための道しるべの役割を担っています。そのため、乳歯のむし歯をそのままにしておくと、大人になってからの歯並び・かみ合わせ・顎の発達に大きな影響を及ぼします。

お子様の成長に伴って、しっかりとお口の健康管理をしてあげることが大切です。

むし歯になりやすい乳歯

- 乳歯は永久歯に比べ、エナメル質が薄くて弱く、表面にミクロの穴が沢山開いています。永久歯に比べてむし歯になりやすく、あっという間に進行してしまいます。また、だ液の分泌量も多いため、治療の難易度も高いといえます。

むし歯にならないための対策を行い、万が一むし歯になってしまった場合も早期に治療できるように定期検診を受けるようにしましょう。

毎日の歯磨きで、お子様の歯をしっかりと観察してください。

少しでもおかしいポイントがあったら、すぐに野瀬国際デンタルクリニック Nose International Dental Clinicまでご来院ください。

お子様のむし歯の特徴について

-

むし歯の進行が速い

-

歯と歯の間で

むし歯が大きくなる -

広い範囲にうつりやすい

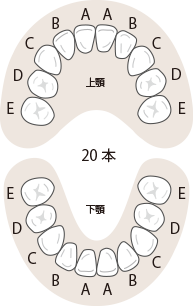

乳歯の萌え方

お子様の歯が適切に萌えているのかどうか…不安になる親御様も多いのではないでしょうか。

乳歯には、それぞれ名前がついており、萌える順番や萌えかわりの時期もおおむね決まっています。もちろんお子様によって個人差はございますので、目安として見ていただければと思います。不安な方は、野瀬国際デンタルクリニック Nose International Dental Clinicまでご相談ください。

乳歯の名前と生え変わる時期

| 上顎 |

|---|

A:乳中切歯 10ヶ月 |

B:乳側切歯 11ヶ月 |

C:乳犬歯 1歳6ヶ月 |

D:第一乳臼歯 1歳4ヶ月 |

E:第二乳臼歯 2歳5~6ヶ月 |

| 下顎 |

|---|

A:乳中切歯 8~9ヶ月 |

B:乳側切歯 1歳 |

C:乳犬歯 1歳7ヶ月 |

D:第一乳臼歯 1歳5ヶ月 |

E:第二乳臼歯 2歳3ヶ月 |

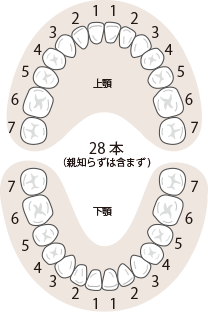

永久歯へ生え変わる時期

| 上顎 |

|---|

|

1:乳中切歯 →中切歯 6~7歳 |

|

2:乳側切歯 →側切歯 8歳 |

|

3:乳犬歯 →犬歯 10歳 |

|

4:第一乳臼歯 →第一小臼歯 9~10歳 |

|

5:第二乳臼歯 →第二小臼歯 10~11歳 |

|

6:第一大臼歯 (6歳臼歯) 6歳 |

|

7:第二大臼歯 12~13歳 |

|

8:第三大臼歯 (親知らず) 17歳~ |

| 下顎 |

|---|

|

1:乳中切歯 →中切歯 6歳 |

|

2:乳側切歯 →側切歯 7歳 |

|

3:乳犬歯 →犬歯 9~10歳 |

|

4:第一乳臼歯 →第一小臼歯 9~10歳 |

|

5:第二乳臼歯 →第二小臼歯 10~11歳 |

|

6:第一大臼歯 (6歳臼歯) 6歳 |

|

7:第二大臼歯 12~13歳 |

|

8:第三大臼歯 (親知らず) 17歳~ |

お子様のために行う予防対策

-

歯科医院で行う予防対策

-

ご自宅で行う予防対策

ご自宅で行う予防対策

シーラントについて

-

開始時期第一大臼歯の頭がすべて見えるようになったら

シーラントとは、奥歯の溝をプラスチックで埋めることでむし歯を防ぐ処置です。

生えたての歯は、永久歯に比べて溝が深いため、磨き残しが発生しやすい場所です。

事前に埋めておくことで、むし歯を発生しない状態を作りましょう。

歯の頭が全部見えてから処置を行う理由

シーラントはサラサラした液体です。

歯の溝を川のように流れ埋めていくため、頭が全部出ていないと歯ぐきと歯の間にステップができてしまいます。更に、歯ぐきは常に濡れているため、シーラントが乾燥せずに不安定な状態になってしまいます。

そのため、歯の頭が全部見えてからシーラントの処置を行うのです。

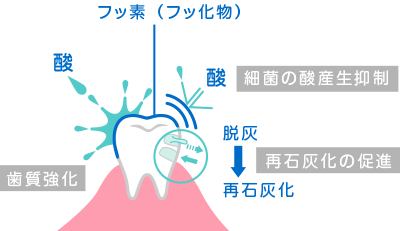

フッ素塗布について

-

開始時期うがいができるようになったら

フッ素は、歯質を強化し歯の表面を酸に溶けにくい性質にしてくれます。

歯垢を作る酸の量を抑え、再石灰化を促進する働きもあるため、むし歯に強い歯を作ることができます。効果を持続させるために、3ヶ月に1度行いましょう。

むし歯に強くなる理由

- 歯の表面にあるエナメル質(HA)が、フッ素(F)を塗ることで、フッ化アパタイト(FA)というものに変わります。

表面をコートするのではなく、組織自体が変化するのです。

この変化したフッ化アパタイトという物質は、むし歯菌に対する抵抗性が高いために、むし歯になりにくくなります。

歯科医院で行う予防対策

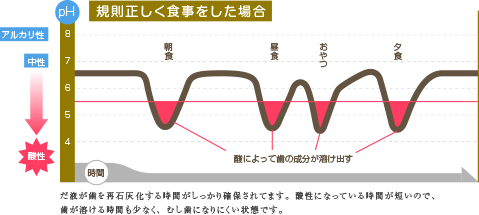

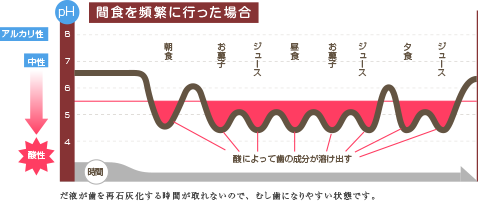

間食を控えましょう

食事をすると、食べ物の酸によって歯の成分が溶け出します。一度溶け出した歯は、唾液によって元に戻ります。この現象を再石灰化といいます。

間食をたくさんしていくと、再石灰化する時間がとれずに、むし歯にかかりやすい状態を維持してしまいます。

間食を控えることがむし歯に強い歯をつくるための第一歩です。

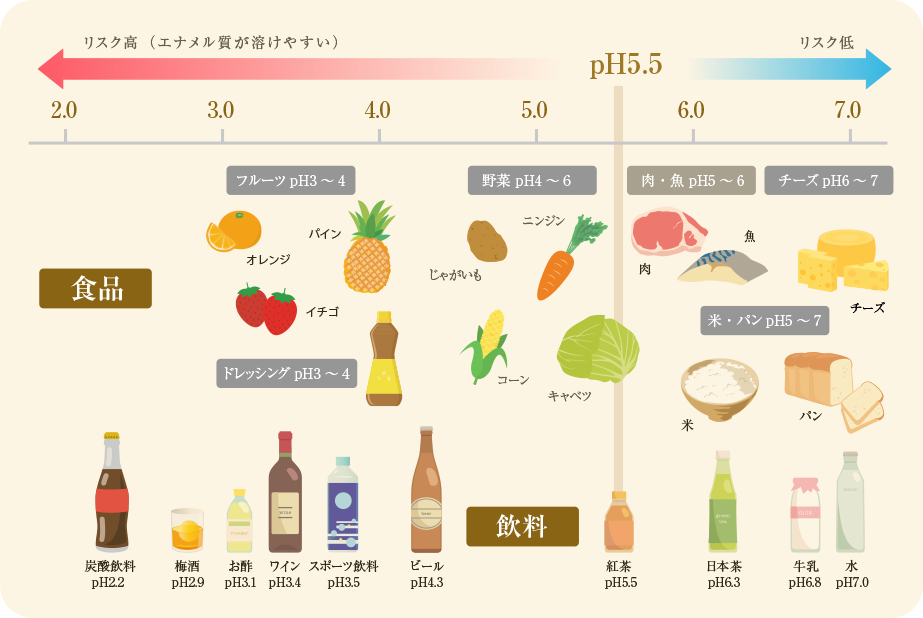

PHの低い食べ物を摂取する

食べ物には、必ずPHという値がついていることをご存知でしょうか?

PHとは、アルカリ性や酸性を表す単位のことです。PHの数値が低い食べ物ほど酸性が強いため、歯のエナメル質が溶けやすい状態になります。

間食をする際はできるだけPH値が高いものを摂取するようにしましょう。