きれいな歯並びで、快適な生活を

自信に満ち溢れたすてきな笑顔は、きれいな歯並びから導かれるものです。

歯並びが気になるために、人前でお話しできなかったり食事をすることが苦手だったり…そんな方も多いかと思います。

当院では、機能性の高いきれいな歯並びにすることで、より良い人生を送っていただけるように努めています。

お子様の歯並びが気になる親御様も、大人の方も、まずは野瀬国際デンタルクリニック Nose International Dental Clinicまでご相談ください。

矯正治療とは

歯や顎を整えることで、

「正しいかみ合わせ」と「美しい歯並び」を

手に入れる治療です。

整った歯並びは、健康で清潔な印象を与えるだけでなく、むし歯や歯周病から歯を守るという大きなメリットがあります。

年齢問わず始められる治療ですので、お子さんだけでなく大人の方もお気軽にご相談ください。

矯正治療のメリット

- しっかり噛めるようになる

- 顎への負担を軽減できる

- 顔のコンプレックスが解消される

-

- 口腔内への影響

-

矯正治療でかみあわせや歯並びが整うと、食べたものが歯にたまりにくくなり、磨き残しも減るため、むし歯や歯周病のリスクを抑えられます。口の中を清潔に保ちやすくなるため、口臭が軽減する人もいます。

矯正治療でかみあわせや歯並びが整うと、食べたものが歯にたまりにくくなり、磨き残しも減るため、むし歯や歯周病のリスクを抑えられます。口の中を清潔に保ちやすくなるため、口臭が軽減する人もいます。

バランスよく効率的にかめるようになることで、詰め物や被せ物、ブリッジ、入れ歯も長持ちするようになります。

-

- コンプレックスの解消

-

歯並びやかみ合わせが乱れていると外から見ても目立ちやすく、また場合によっては頭や顎の形がゆがむこともあります。矯正治療をすることで、口の中だけでなく全身のバランスも整いやすくなり、口元が引き締まったり姿勢がよくなるなどの効果が出ることもあります。口を見られても気にならなくなるため、コンプレックスが解消して自然な笑顔を見せられるようになる患者様も少なくありません。

歯並びやかみ合わせが乱れていると外から見ても目立ちやすく、また場合によっては頭や顎の形がゆがむこともあります。矯正治療をすることで、口の中だけでなく全身のバランスも整いやすくなり、口元が引き締まったり姿勢がよくなるなどの効果が出ることもあります。口を見られても気にならなくなるため、コンプレックスが解消して自然な笑顔を見せられるようになる患者様も少なくありません。

-

- 咀嚼が脳機能の発達に影響を及ぼすことについて、副院長が研究、発表しました。

-

Soft-diet feeding after weaning affects behavior in mice: Potential increase in vulnerability to mental disorders.

Neuroscience. 2014 Mar 28;263:257-68.

(成長期の咀嚼が脳機能の発達に影響を与える) 詳しくはこちら

こんな歯並びの方はご相談ください

-

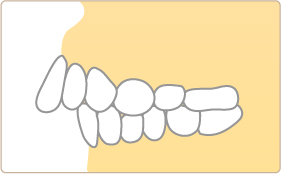

- 叢生(前歯のデコボコ、別名:乱杭歯)

-

顎のスペースが足りなかったり歯が大きいために、歯が重なり合い、デコボコになっている状態のことです。 歯磨きがしにくいため、むし歯や歯周病になりやすく、また審美的にもよくないことが特徴です。しっかりとかめないことも珍しくありません。

ブリッジやインプラント、入れ歯などを入れにくいため、将来的にも歯の治療を行いにくくなります。

-

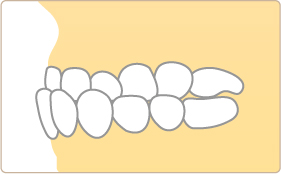

- 上顎前突(出っ歯)

-

下の前歯よりも上の前歯が大きく前にせり出した状態です。 生まれつき出っ歯となることもあれば、おしゃぶりや指しゃぶり、舌で前歯を押し出す癖などが原因となって出っ歯となることもあります。

デメリットとしては食べ物をかみ切りにくい、口を開けっぱなしにしやすくなり歯周病のリスクが高まる、顎関節症になりやすいといったことがあげられます。また、症状によっては発音に影響することもあります。

-

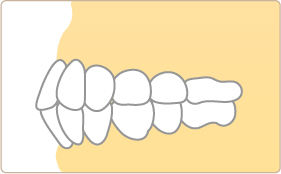

- 下顎前突(受け口)

-

上の歯よりも下の歯が前に出ている歯並びのことです。 正しいかみ合わせでは、上の前歯は下の前歯よりも前に出ていますが、その反対になった状態です。

歯磨きがしづらい、しっかりとかみにくい、発音が悪いなどの問題が起こりやすく、また顎がしゃくれて顔が三日月形になっていくこともあります。

かみ合わせが悪い分、しっかりとかもうとすると力がかかります。そのため、顎に負担がかかったり、肩こりや頭痛、顎関節症が引き起こされる可能性があります。

-

- 開咬

-

かみ合わせた時に奥歯だけが合わさり、上下の前歯はかみ合わない状態のことをいいます。 前歯がかみ合わないため、噛み切りにくく、しゃべる時にも息がもれてしまいます。

奥歯には負担がかかりやすくなり、知覚過敏などが起こることもあります。

指しゃぶりや舌を出す癖、遺伝が原因で起こります。

-

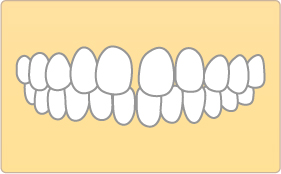

- 過蓋咬合

-

上の前歯がかぶさり過ぎて下の前歯が見えない、かみ合わせが深い状態を指します。 下顎が自由に動かしにくくなって顎関節に負担がかかるため、顎関節症のリスクが高まります。また下の前歯が上の前歯の歯ぐきをかんでしまい、歯ぐきを傷つけたり骨に影響を及ぼすこともあります。被せ物やブリッジ、入れ歯が壊れやすいのも特徴です。

放置しておくとますますかみ合わせが深くなるため、早期発見と早期治療が重要です。

-

- 空隙歯列

-

歯の間にすき間がある状態をいいます。 すき間に食べ物がつまりやすいため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、息ももれやすいので発音にも影響します。特にサ行が発音しにくい傾向があります。

外からも目立つため、審美的なデメリットもあります。

原因としては、歯が小さい、顎が大きい、舌が大きい、歯ぐきの中に隠れた歯がある、歯が足りないといった先天的なもののほか、指しゃぶりなどの癖や歯周病によっても引き起こされます。

-

- 正中離開(すきっ歯)

-

上の前歯の間にすき間のある状態です。 息がもれやすく、サ行などが発音しにくくなります。また、前歯がむし歯・歯周病になるリスクも高まります。見た目もよくありません。

顎と歯の大きさが合っていなかったり、生えている歯が足りていないことから引き起こされます。軽度であれば、前歯の部分矯正で改善できる場合があります。

- お子様がいる親御様へ

-

早めの診断が、大切です。 歯並びを良くすることで、咬合性外傷を予防し、結果的に歯や歯周組織、顎骨の寿命を長引かせることに繋がります。

機能的な咬合異常が、成長期のお子様にみられる場合は、お顔が変形する可能性がございますので、早期の診断が必要です。

そのため、噛み合わせに不都合がある場合には、できるだけ早く野瀬国際デンタルクリニック Nose International Dental Clinicまでご相談ください。

※咬合性外傷とは

咬む力が不均衡に一部の歯に当たり、歯及びその周辺の歯周組織、骨が崩壊していくこです。 ※機能的な咬合異常とは

歯の一部が早期に当たること、咬合性外傷を防ぐための防御反応です。